Startseite

- Perspektiven

- Herz ist Herz – oder?

Herz ist Herz – oder?

Frau Pommi, warum rückt die Herzgesundheit von Frauen erst seit wenigen Jahren stärker in den Fokus?

Lange glaubte man in der medizinischen Forschung, dass es bei Organen wie dem Herz zwischen den Geschlechtern keine Unterschiede gibt. Jeder hat ein Herz, also ist alles gleich. Daher war der Fokus in Studien mit Frauen eher auf die primären und sekundären Geschlechtsorgane ausgerichtet, also etwa Brustkrebs, Themen rund um die Gebärfähigkeit, Tumore im Uterus und so weiter.

Das ändert sich seit etwa zehn Jahren, vor allem weil sich die Gleichberechtigung im Berufsleben auch in der Medizin widerspiegelt. Die Zahl an interventionellen Kardiologinnen und Herzchirurginnen steigt. Und wenn Studien von Frauen geleitet werden, werden häufiger bewusst weibliche Probandinnen einbezogen. Wir brauchen die Beteiligung beider Geschlechter, um Unterschiede zu erkennen.

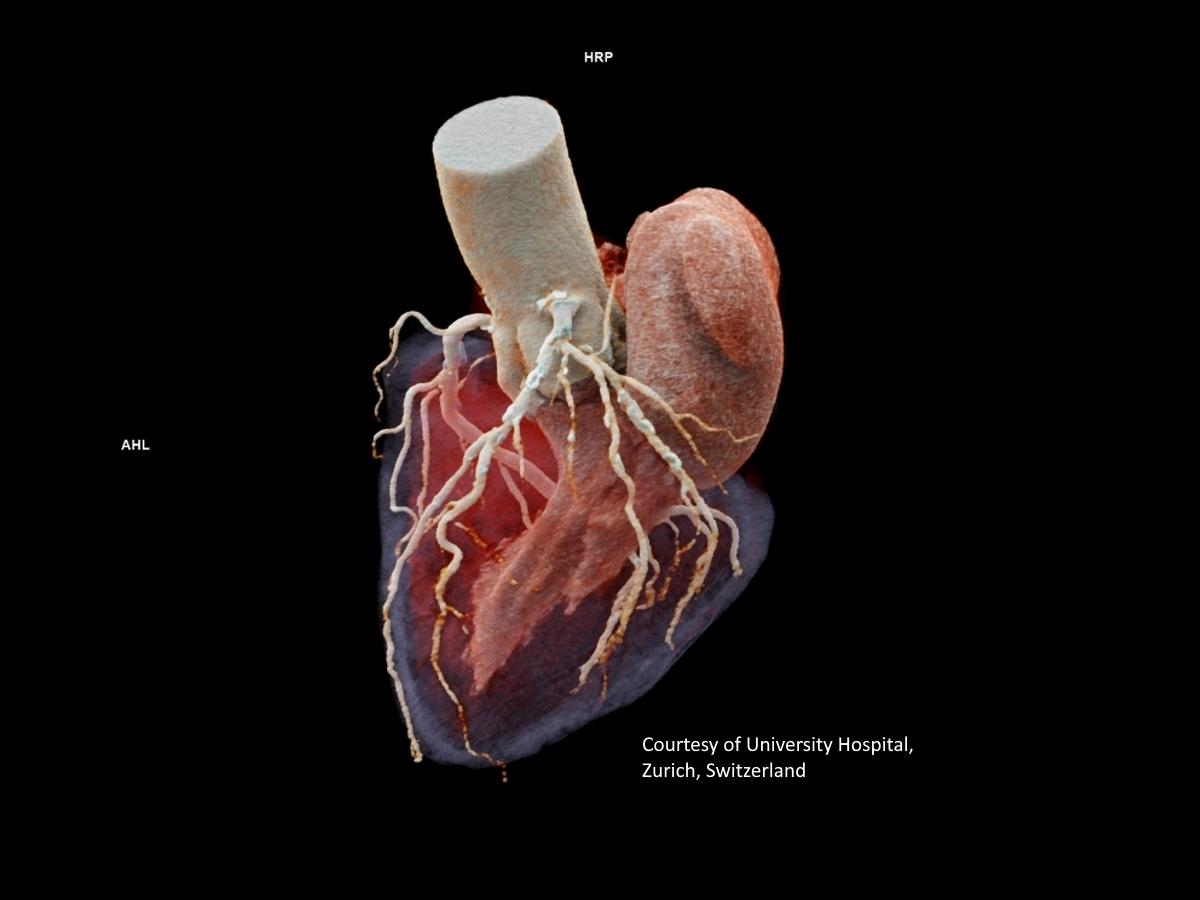

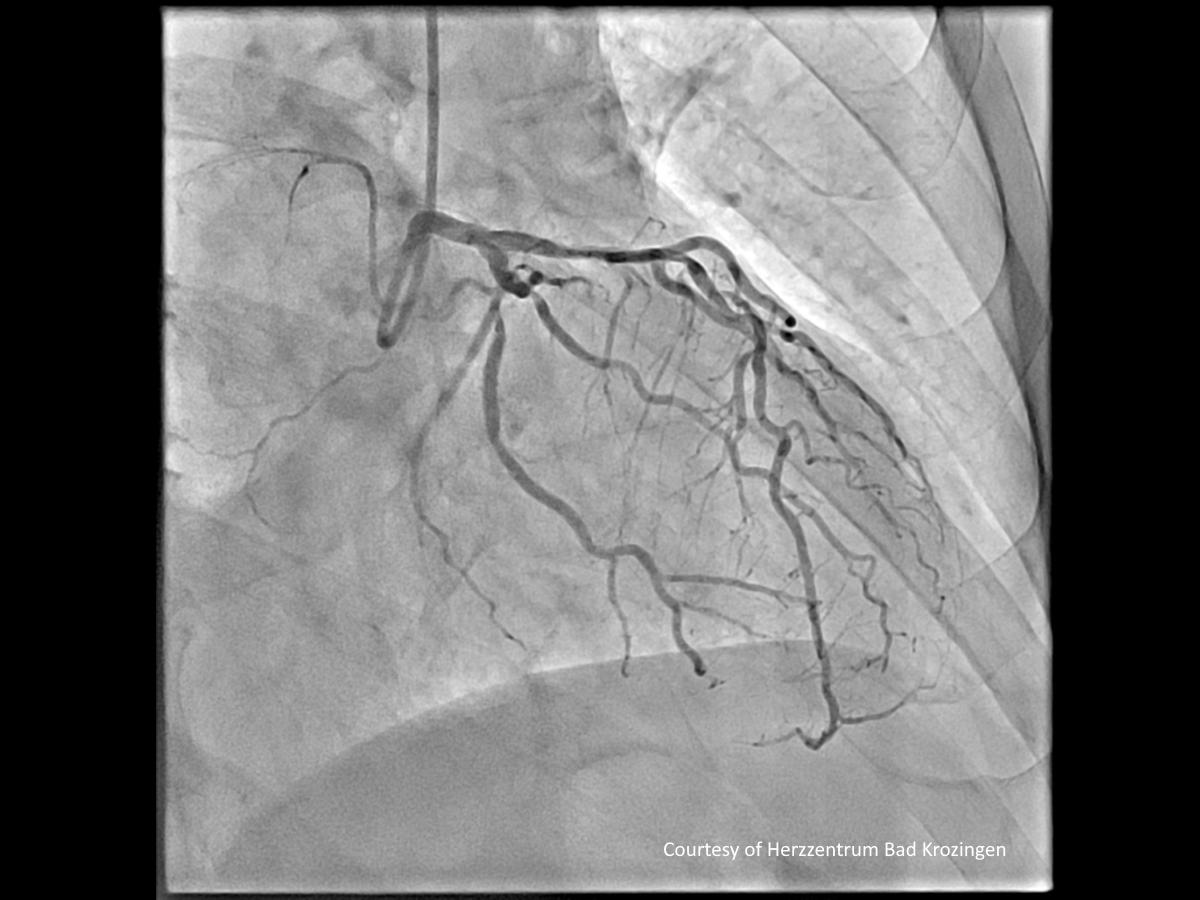

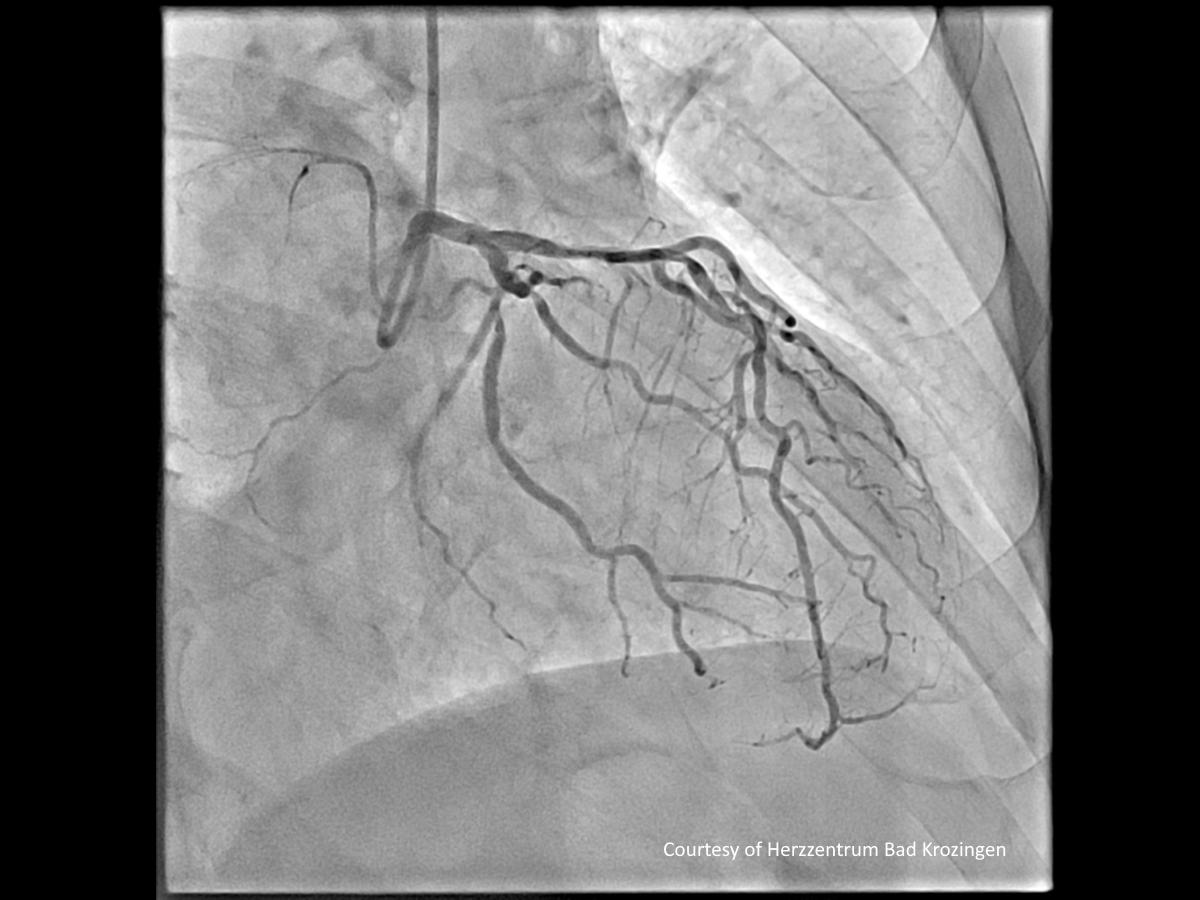

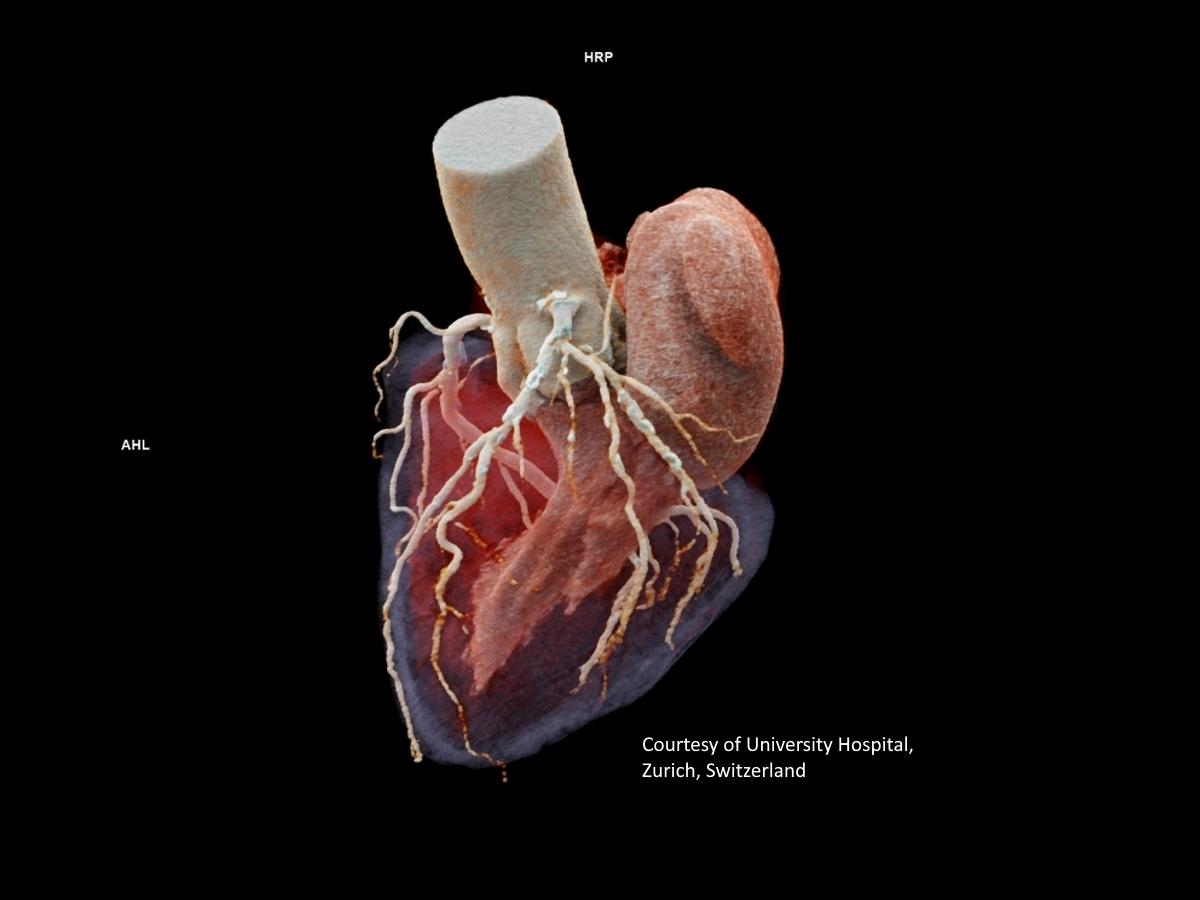

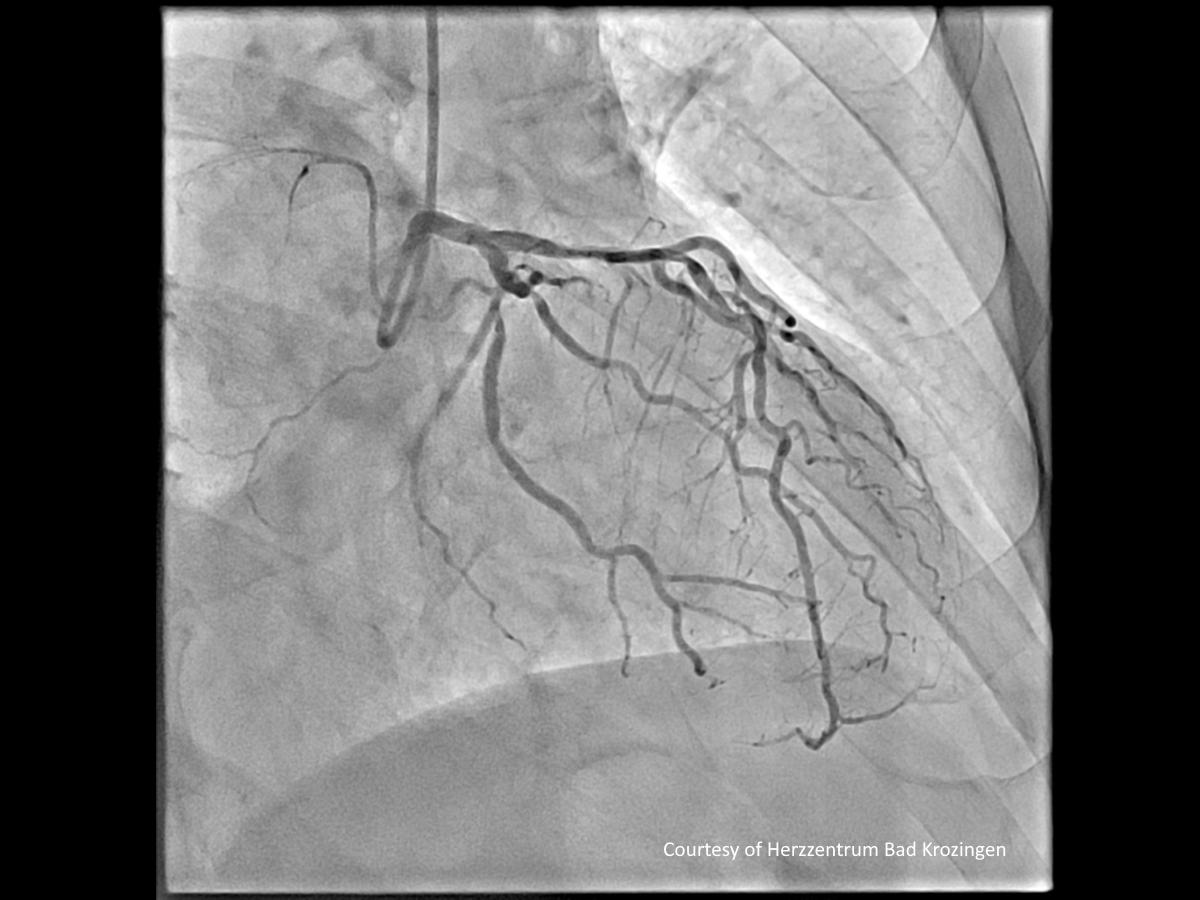

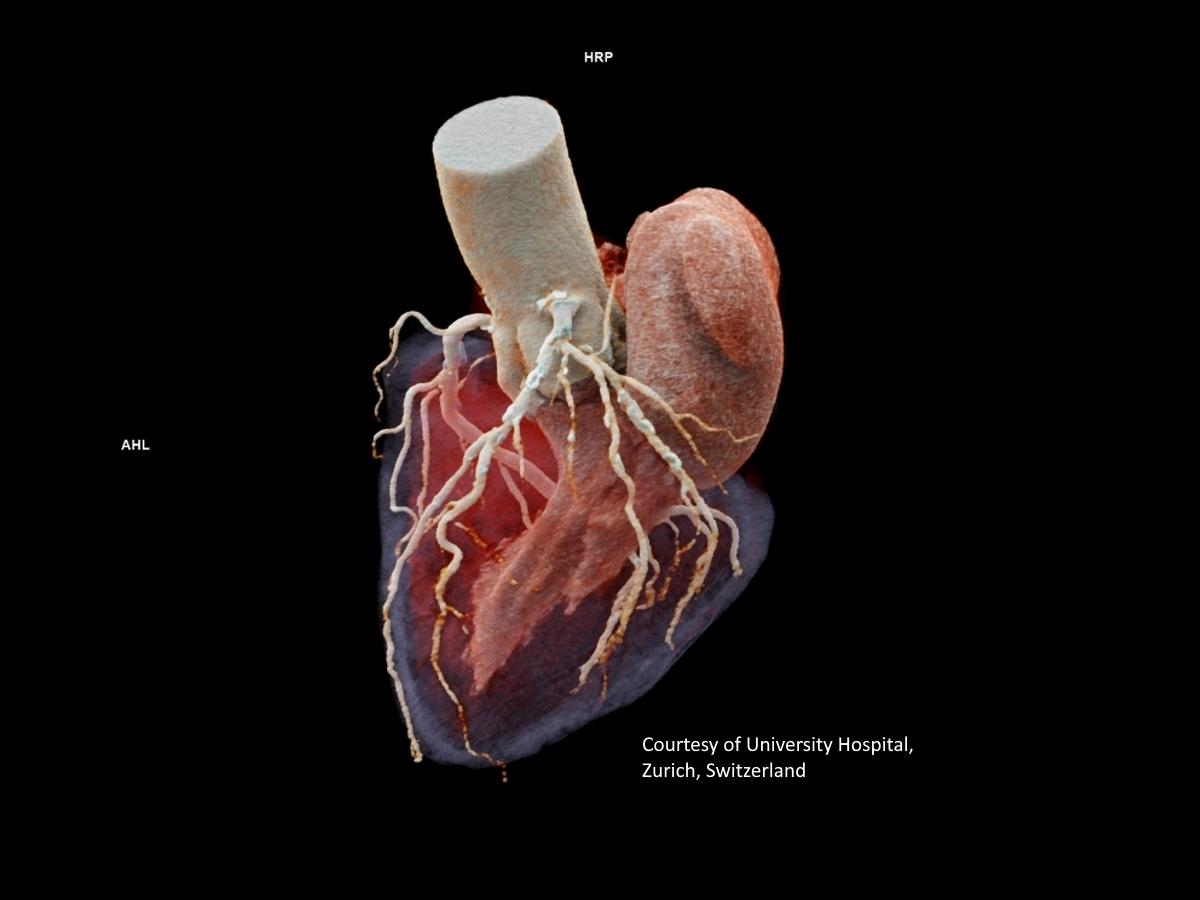

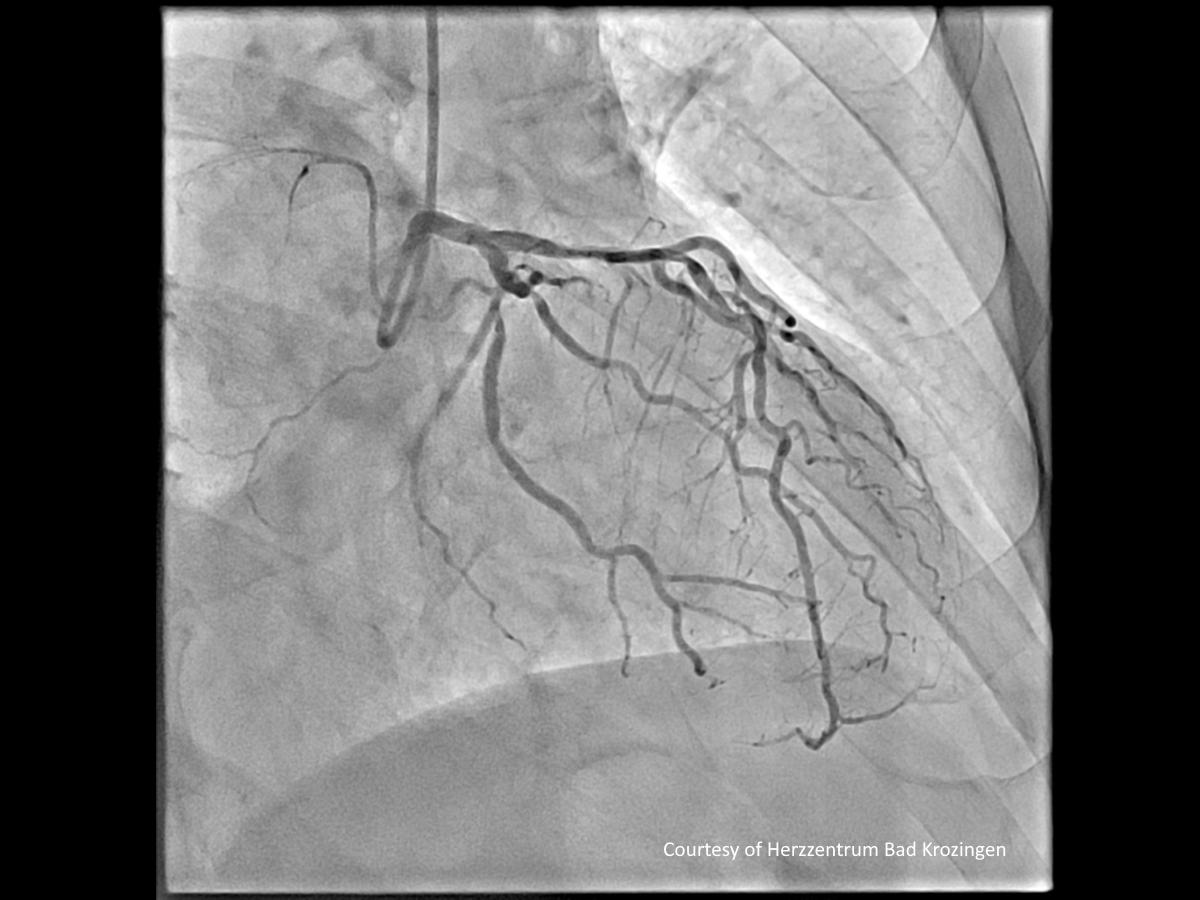

Ein Herz in den verschiedenen Bildgebungsmethoden

Von links: Magnetresonanztomographie, Computertomographie (gerendert), Ultraschall, Angiographie

Also können klinische Studien mit Frauen komplexer sein?

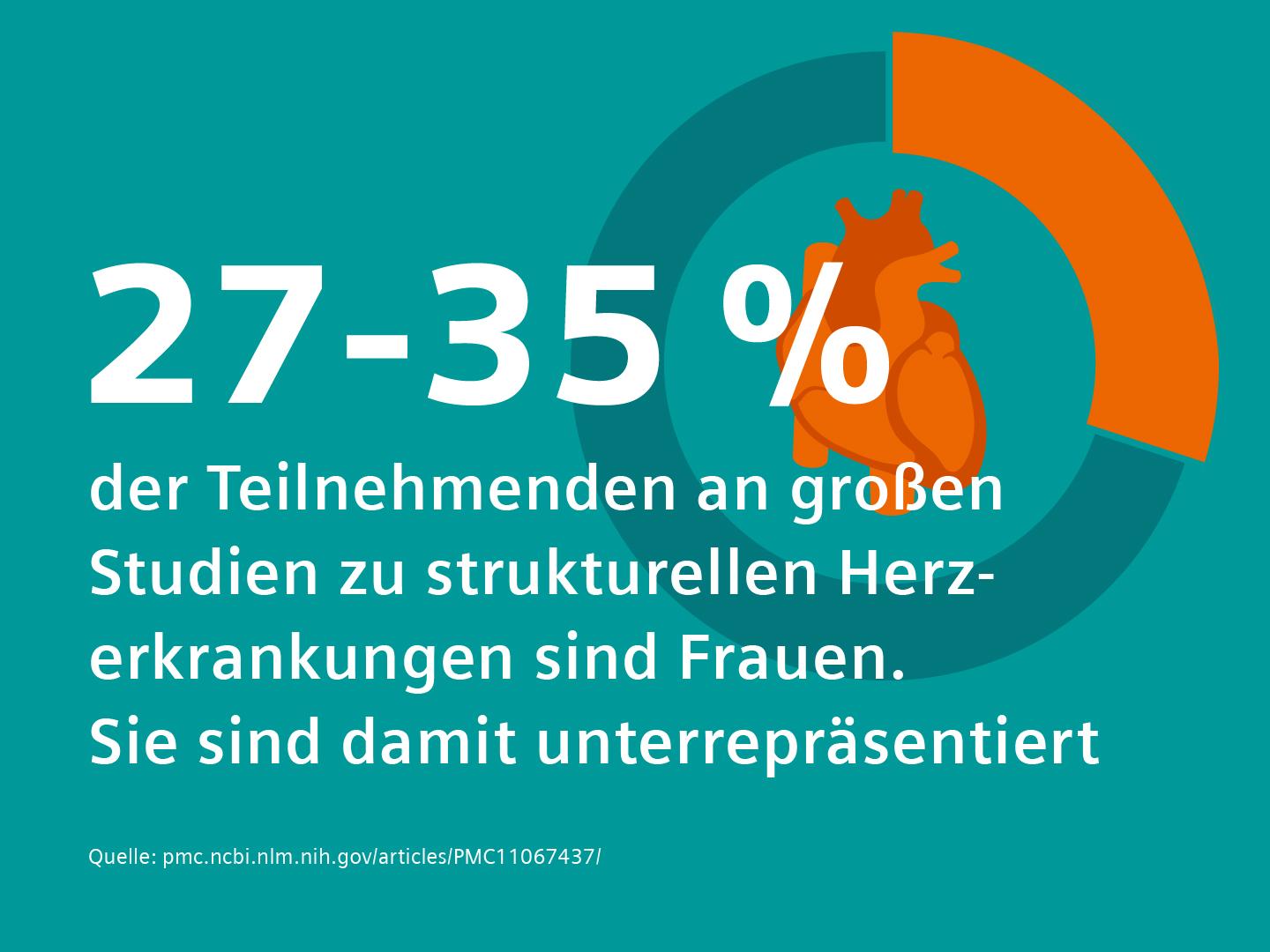

Ja, das ist richtig. Es ist herausfordernder, Frauen in Studien einzubinden. Es gibt eine höhere Varianz, etwa durch den Zyklus, Schwangerschaft oder Menopause. Doch ohne ihre Ergebnisse auszuwerten können wir nicht sagen, wo weibliche und männliche Betroffene gleich reagieren. Und wo die entscheidenden Unterschiede sind!

Und die Thematik der Herzgesundheit bei Frauen ist deswegen stärker in den Vordergrund gerückt, weil man in der Realität gemerkt hat, dass gewisse Symptome bei Herzkrankheiten anders sind. Und dass die Folgen über einen gewissen Zeitraum hinweg andere waren.

Wie äußert sich ein Herzinfarkt bei Frauen und warum wird er so oft übersehen?

Wir wissen alle wie der Herzinfarkt bei Männern aussieht: ein starker Schmerz im Brustbereich, ausstrahlend in die Schulter, den linken Arm oder den Rücken. Sanitäter, Ärztinnen, medizinisches Personal oder eben auch Verwandte erkennen den Herzinfarkt relativ schnell.

Bei Patientinnen sind die Symptome häufig diffuser: Rückenschmerzen, Übelkeit, Migräne, Luftnot, Niedergeschlagenheit. Dadurch wird ein Herzinfarkt häufig im Umfeld nicht erkannt. Wenn Frauen doch zum Arzt gehen, könnte es passieren, dass aufgrund der diffusen Symptome weder ein EKG, CT noch ein Bluttest auf den Troponinwert gemacht wird. Dann wurden Herzinfarkt-Patientinnen teilweise sogar wieder nach Hause geschickt. Doch das verbessert sich zum Glück.

Was ist ein hochempfindlicher Troponin-Test?

Doris Pommi ist seit 21 Jahren bei Siemens Healthineers tätig und leitet den Bereich Cardiovascular Care. Die Individualisierung der Diagnose und Therapie bei Herzerkrankungen von Frauen sieht sie seit einem Jahrzehnt als Trend. Dank einer engen Vernetzung mit wissenschaftlichen Institutionen wie dem Herzzentrum Leipzig kann Siemens Healthineers diese Entwicklung mitgestalten und verbessern.

Wie sieht es bei anderen Herzerkrankungen speziell bei Frauen aus?

Generell haben Frauen den Vorteil, dass wir in der Zeit zwischen erster Periode und kurz vor Menopause hormonell in Bezug auf die Herzgesundheit gut ausgestattet sind. Mit Eintritt der Menopause verändert sich das jedoch.

Frauen haben insgesamt bei Herzerkrankungen häufiger unspezifische Symptome wie Luftnot oder insgesamt nachlassende Leistungsfähigkeit. Sie gehen damit später zum Arzt und dann eben auch zu Spezialisten.

Welche Folgen hat das?

Die verspätete Behandlung bei akuten Ereignissen oder die fehlende Abklärung bei längerfristigen Erkrankungen wie einer Klappenerkrankung im Alter führt dazu, dass diese vielleicht schon in einem fortgeschrittenen Stadium sind, wenn sie diagnostiziert werden. Die Behandlung muss dann medikamentös oder alternativ über eine Herzklappenoperation beziehungsweise -intervention erfolgen. Das bringt neue Herausforderungen.

Welche Herausforderungen gibt es speziell fĂĽr Herzklappen-OPs bei Frauen?

Bei einer minimal-invasiven Herzklappen-Operation wird über die Leiste ein Katheter eingeführt. Die nicht mehr schließende Klappe wird zum Beispiel zur Seite gedrückt und die durch den Katheter eingeführte neue Herzklappe mithilfe von Bildgebung – häufig gleichzeitig Angiographie und Ultraschall – in die richtige Position gebracht. Diese neuen, künstlichen Herzklappen sind aber eher auf die Herzgrößen und Herzphysiologie der Männer erforscht.

Wenngleich es unterschiedliche Größen gibt, sind sie im Allgemeinen nicht entworfen für Frauenherzen. Es kann zu Schwierigkeiten bei der Positionierung kommen oder gegebenenfalls angrenzende Strukturen wie die Herzkranzgefäße beeinträchtigen. Damit kann es dann zu anderen Nebenwirkungen oder Ergebnissen kommen, wie uns auch verschiedene Studien zeigen. Eine wichtige Voraussetzung für die Implantation ist daher die Vorbereitung mit dem korrekten Ausmessen der Herzanatomie.

Wussten Sie schon?

Wie hilft moderne Bildgebung dabei, Herzerkrankungen bei Frauen besser zu erkennen?

Zunächst wird die Auflösung von CT, MRT und weiteren in der Herz-Bildgebung genutzten Systemen immer besser. Und ganz wichtig werden Kardiologen und Kardiologinnen zunehmend von Algorithmen unterstützt, die diese Bilder analysieren und Auswertungen oder zu erwartende Ergebnisse anbieten. Aufgrund der wachsenden Fallzahlen und dem Fachkräftemangel auch unter Radiolog*innen ist diese zeitliche Unterstützung und fachliche Standardisierung sehr wertvoll.

Eine spezifische Herausforderung bei Frauenherzen ist, dass die Strukturen kleiner sind und sich Veränderungen möglicherweise auch langsamer entwickeln – dann kann, was auf Männer zutrifft, bei Frauen nicht richtig eingeordnet beziehungsweise diagnostiziert werden. Ein Algorithmus kann also nur optimal arbeiten, wenn er mit einer diversen Grundlage an Daten von Patienten und Patientinnen aus aller Welt trainiert wurde.

Ist das der Fall bei Algorithmen von Siemens Healthineers?

Ja, unserer Innovationsabteilungen nutzen verschiedenste Datensätze von Kliniken aus allen Ländern, um den Algorithmus zu trainieren. Das war keine bewusste Entscheidung in Bezug auf Frauengesundheit, sondern wir brauchen einfach den globalen Blick für unsere Lösungen: Zum Beispiel kommen gerade in der Herzmedizin Erkrankungen und organische Veränderungen zum Teil nur in bestimmten Patient*innen-Populationen vor. Insgesamt hilft so eine Grundlage also der individualisierten Medizin, und damit natürlich auch in der Frauengesundheit.

Was können Frauen konkret tun, um ihr Herz zu schützen?

Bislang gibt es noch keine konkreten Screenings fĂĽr Herzerkrankungen. Doch die Daten zeigen, dass es sinnvoll sein kann, wenn sich Frauen in ihren Vierzigern einmal kardiologisch untersuchen lassen. Das kann ein EKG, Herzultraschall und Blutwert-Bestimmung umfassen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen könnten dann eine Empfehlung des Hausarztes oder der Kardiologin bringen, die z.B. eine Lebensstil-Anpassung empfehlen. Damit würde einer Entwicklung vorgebeugt, die zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht eine medikamentöse Therapie oder sogar Operation erfordern würde.

Insgesamt kann das Herz längerfristig gesund gehalten werden durch einen gesunden Lebensstil, der uns ja allgemein „ans Herz gelegt“ wird und vielen Erkrankungen vorbeugt. Das umfasst unter anderem eine ausgewogene Bewegung, Stressbewältigung und bewusste Ernährung.

Welche Rolle spielt Interdisziplinarität in der Herzmedizin von morgen?

Es ist extrem wichtig, dass die unterschiedlichen Disziplinen miteinander arbeiten. Gynäkolog*innen müssen wissen, wann das Herz eine besondere Aufmerksamkeit braucht, etwa in der Menopause. Aber zum Beispiel auch bei der Krebsbehandlung: Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und die Strahlentherapie eine gängige Behandlung bei betroffenen Frauen. Diese gefährdet durch die räumliche Nähe gegebenenfalls auch das Herz. Ebenso wie auch eine Chemotherapie sich negativ aufs Herz auswirken kann.

Diese kardiologischen Risiken wurden früher oft übersehen. Heute werden Patientinnen vor, während und nach Therapie auch kardiologisch begleitet, um Schäden frühzeitig zu erkennen.

Was ist Strahlentherapie?

Welche Entwicklungen gibt es bei Kardiolog*innen in Richtung Interdisziplinarität?

Kardiologen und Kardiologinnen wissen inzwischen viel besser, welchen Einfluss Hormone auf das Herz haben. Eine positive Auswirkung auf nachkommende Kardiolog*innen hat auch die steigende Zahl an kombinierten LehrstĂĽhlen.

Wir arbeiten beispielsweise eng mit wissenschaftlichen Partnern wie Professor Dr. Sandra Eifert zusammen, Oberärztin an der Universitätsklinik für Herzchirurgie im Herzzentrum Leipzig. Sie bietet eine Sprechstunde für Frauen mit unklaren Beschwerden an. Dort wird gesamtheitlich abgeklärt, woran es liegt: Herz? Hormonstatus? Umweltfaktoren? Es geht darum, die richtige Therapie für die jeweilige Person zur richtigen Zeit zu finden.

Was ist Ihr Wunsch fĂĽr die Zukunft?

Allgemein ist ein Bewusstsein fĂĽr die speziellen Symptome einer Herzerkrankung bei Frauen sehr wichtig. Vorsorgeuntersuchungen sehe ich ebenfalls als ein zentrales Element.

Wissenschaftlich muss der Trend fortgesetzt werden, auch Frauen in Studien einzubeziehen, um ein ganzheitliches Bild einer Erkrankung zu bekommen.

Und aus Lösungssicht wünsche ich mir im besten Fall einen umfassend geschulten Algorithmus, der uns aufzeigen kann, welche Behandlung welche Ergebnisse bringen wird. Das bringt auch eine gewisse Standardisierung, die den normalen menschlichen Fehler ein Stück weit reduziert. Dann kann ich je nach Patient*in meine Therapieentscheidung verändern. Denn jeder Mensch hat ein Herz – aber deswegen ist es nicht bei allen gleich.

Diese Seite teilen

Meike Feder ist Redakteurin bei Siemens Healthineers. Ihr Fokus liegt auf Themen rund um die Patient*innenversorgung.

ąółÜĂź˛Ô´ÇłŮ±đ˛Ô

[1] World Economic Forum and McKinsey Health Institute: ""